町内会に加入していないことを理由に、ゴミ出しを断られるトラブルが各地で発生しています。こうした問題が深刻化し、ついには裁判にまで発展したケースも実際に存在します。

今回はそうした裁判例をもとに、町内会とゴミ出しの関係をわかりやすく整理しながら、自分たちの地域でも非加入でゴミ出しが可能なのかどうかを考えていきます。

ゴミ捨て場は誰のもの?

まず前提として把握しておきたいのは、ゴミステーションは誰のものであり町内会とどのような関係にあるのかということです。

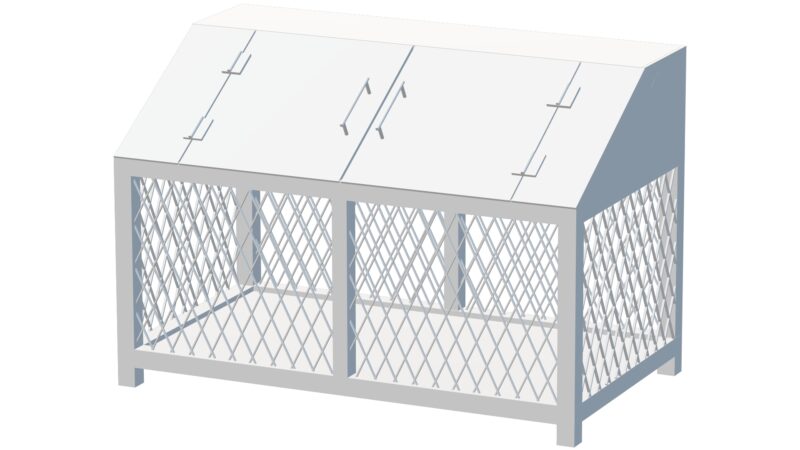

ゴミステーションの管理と負担

ゴミステーションの管理は、建物の形態によって異なります。

- マンションの場合:マンションの住人や管理会社が担当

- 戸建ての場合:地域住民の集まりである町内会が担当

マンションのゴミ置き場は町内会が管理しているわけではありません。マンションはマンションの住人によって共同管理されたり、賃貸の場合は管理会社が担当したりします。

戸建ての場合は、町内会がゴミステーションを購入・設置し、行政から許可を受けて運営を行っています。設置場所の土地は空き地などの私有地もありますが、歩道や車道などの公道の場合もあります。

維持管理には費用・労働の負担がかかる

公道に設置されたゴミステーションであっても、購入や維持には費用がかかります。

町内会費でこれらの費用を負担している住民からすれば、会費を払っていない非会員がゴミを捨てることは不公平に映り、腹が立つのも自然です。

さらに、ゴミステーションの定期清掃や見回りなどの作業も町内会が担っています。

そのため、非会員との間に大きな負担の差が生じてしまいます。

こうした不公平感から、非町内会員にはゴミ出しをさせず、出入り禁止にしている地域もあります。

「お金を払っていない非町内会員がサービスにタダ乗りするのは許せない」という考えは、一見当たり前のように思えます。

しかし、過去の裁判では、この常識とは異なる判決が下されている例もあります。

実際の過去の裁判例

実際に裁判になった例を紹介しながら、共通点や答えを探していきます。

事例① 神戸市のゴミ捨て場利用禁止訴訟

兵庫県神戸市の集合住宅マンションで、自治会に未加入の夫妻が地域のゴミ捨て場の利用を禁じられました。夫妻は「自治会加入を強制されるのは不当だ」として訴訟を起こしました。

一審 神戸地方裁判所 令和3年(2021年)9月22日

「ゴミの回収は行政が行っており、自治会は回収業務に関わっていないため、ゴミ出しを制限する立場にはない」として、無料でのゴミ出しを認めました。

「地域のゴミ捨て場が利用できなくなると、ゴミを出す手段を失ってしまう。一部の住民を排除することはできない」と指摘しました。

マンションであることや背景事情も考慮された判決となっています。

二審 大阪高等裁判所 令和4年(2022年)10月13日

大阪高裁は一審と同様に自治会のゴミ出し禁止処置は不法行為としながらも、無料でのゴミ出し利用については認めないという判決を下しました。

「自治会側が違法だからといって、ゴミ出し利用については双方の合意が成立したわけではない」としています。

ゴミ出しについて一審二審で全く違う判決が下されていますね。

現在、三審の最高裁の判決はまだ出ていないため、結論は保留の状態です。

参考リンク: 弁護士 辻田寛人「町内会を脱退してもゴミステーションは使用できますか。自治会員でなくともゴミステーションを利用できますか。」(要約解説)asset-law.jp

事例② 福井市のゴミ捨て場利用訴訟

福井県福井市で、町内会を退会した住民がゴミ捨て場の使用を禁止され、住民は「ゴミが出せないのは不当だ」と主張しました。

福井地方裁判所 令和7年(2025年)4月16日

- 年間1万5千円の負担を条件にゴミ捨て利用を認める

- 維持にかかる金額を負担するべきと判断

- 町内会費と同額を負担させることは加入強制と誤解されやすいため、注意が必要と指摘

このケースでは管理費を負担することを条件に、ゴミ出しを行うことが可能と認められました。

参考リンク:福井市ゴミステーション使用権確認訴訟

過去の裁判で見られる共通点

どの裁判例を見ても共通している点は、「自治会・町内会への加入は本来任意のものであり、加入を事実上強制とするのは不法行為だ」という認識です。

ゴミ出しを禁止されると、その地域での生活がとても大変になってしまいます。

生活をしていればゴミは必ず出ますし、それを処分できないと「この地域では暮らせない」と考えて、引っ越しを検討せざるを得なくなることもあります。

裁判所の判断では、こうした生活に大きな支障をもたらすゴミ出し禁止を町内会が行い、加入がほぼ必須になっている状況は、社会的に許される範囲を超えているとしています。

非会員の利用者がお金を支払うべき理由

ごみ出しは、住民の日常生活に不可欠であり、誰でも利用できるべき「基礎的な生活利益」と言えます。

しかし実際には、自治会・町内会がごみ集積所の設置や維持管理、清掃を担っている地域が多く、その負担は主に会員が担っています。

そのため、会員だけが掃除や維持の費用を負担しているのに、非会員が何の負担もなく同じように使えるとなれば、不公平さが出てきてしまいます。

裁判例を見ると、

- 維持管理には費用や労力がかかる

- よって非会員が利用する時に金銭的な負担をお願いするのは妥当

といった考え方が示されています。

事例①二審 大阪高裁の判旨からの抜粋

控訴人は、ごみ集積場の維持管理費用、ごみ集積活動についての自治会員の労務負担及び自治会員との均衡等を主張するが、上記のような維持管理費用、労務負担及び自治会員との均衡等を考慮して相当な対価の負担を求めた上でごみ集積場の利用を認めれば足りることであり、非自治会員のごみ集積場の利用を一切認めないことを正当化できるものではない。

事例②福井地裁の判旨からの抜粋

まず、町内会員ではない者が合意により町内会の設置し管理するごみステーションを使用する場合、ごみステーションの管理主体としての町内会が存続し機能することは不可欠の要請というべきである。また、他の町内会員との均衡という観点も考慮すべきであるところ、町内会の活動には、ごみステーションの管理以外にも地域住民のための公共的利益を生むものが含まれ、町内会の区域に居住する者は町内会員に限らずかかる公共的利益を享受している。

したがって、相当な対価を定めるに当たっては、原告が主張するようにごみステーションを維持し管理するための費用のみを考慮するだけでは足りず、上記のような町内会の活動を存続、維持するのに必要な費用及び公共的利益に対応する費用についても考慮すべきである。

事例②では支払うべき理由についてさらに詳しく書いてありますね。

噛み砕いて整理すると理由は以下の通り。

- ゴミ捨て場は町内会がないとそもそも存在しないもの

- ゴミ捨て場の存続=町内会の存続

- 非会員が利用したい場合、町内会との合意が必要

- 他の町内会員との公平性も考慮すべき

- 町内会維持のための費用を負担すべき

ゴミ捨て場は町内会があって存在している、というポイントは抜けてはいけない観点ですね。

また、支払うべき金額の考え方についても書かれています。

- 町内会は地域に公共的利益も提供している

- 町内会区域に住む人は非会員でもその公共的利益を得ている

- ごみ捨て場の維持費だけでなく、町内会の活動維持や公共的利益の費用も含めて考えるべき

「ゴミ捨て場の利用をしたい」と非会員が町内会にお願いするのであれば、ごみステーションの維持費だけでなく、管理している町内会が存在し続けるために必要な費用 + 自分に関わりがある公共性があるものについての費用は支払うべきである、と示されました。

物事を都合よく見てはいけない

非会員でもゴミ出しできると主張する人の中には、

「過去の裁判例で非会員でもゴミ出しが認められた!」

「神戸地方裁判所の判決がある!」

「自治会側がゴミ出しを禁止するのは違法という判決がある!」

といったことを根拠に、自分たちの正当性をアピールする場合があります。

これらは事実として存在しますし、嘘を言っているわけではありません。

でも、自分たちに都合のいい部分だけを切り取って主張していないでしょうか。

裁判例を見るときの注意点

判例はその時の事情や背景を踏まえたうえでの総合判断であり、すべての地域やケースにそのまま当てはめられるわけではありません。

たとえば先ほどの裁判例で「自治会による利用禁止制限は違法」という結論を受け止める時に気をつけたいのは次の点です。

- 利用禁止の制限がどれだけ続いたのか

- 一時的な処置なのかどうか

- 一方的に通告されて始まったのか

- 話し合いの場はあったか

- 折衷案の提示はあったか

裁判では、こうした事情も含めて判断が下されています。

特に、利用者に選択肢がなく一方的に扱われた場合に違法性が認められることが多い点に注意が必要です。

また、事例①の神戸地裁一審判決では「ゴミ出しが認められた」とされていますが、これはあくまでマンションの共用ゴミ捨て場で、マンションの住民が自由に使える設備として提供されていた場合の判断です。

町内会が費用を出して公道に設置したゴミステーションとは事情が違うため、同じように扱うことはできない、というポイントは抑えておく必要があります。

問題の根本は行政の仕組みがおかしいこと

今の仕組みは、事実上「町内会に加入しなければごみ出しができない」状態になっています。これでは町内会員と非会員の対立の問題ではなく、行政が定めた制度そのものの欠陥と言わざるを得ません。

- 戸別回収をすると業者の負担が大きく費用がかかる

- ある程度まとまった世帯単位でしか回収しないルールになっている

- 結果的に、町内会への加入が必須になってしまう

こうした仕組みの中で、「町内会への加入は任意です」「入らないのも住民の権利です」と行政が言っても、住民は納得できません。では加入しない人はどうすればよいのでしょうか。行政は代替案を示しているでしょうか。

結局は「お住まいの町内会と話し合ってください」となるのが現状です。これでは町内会が存在することを前提に作られた制度の欠陥と言わざるを得ません。

ゴミ出しは欠かせない生活基盤

地方自治体の財政の厳しさはもちろん理解できます。しかし、ごみの問題は住民の生活の質や幸福度に直結するものです。

もしこれが水道ならどうでしょうか。「財政が厳しいので戸別には届けられません」「近所で水を汲んで使ってください」と言われたら、住民の満足度は一気に下がりますし「そんな地域には住めない」「他の地域に引っ越す」となるはずです。

ごみの問題もそれくらい重要な課題だという認識を持ってほしいです。みんな今の方式に満足しているわけではありません。

まとめ

- ゴミ出しは住民の権利だが、人のものを勝手に使うことは許されない

- 利用禁止までいくと不法行為で処罰の対象となる場合がある

- 非加入者の無料ゴミ出しは法的にも認められない可能性が高い

- 行政は解決策を持っていない場合が多い

- 現実的には話し合いをしてお互いに納得のいく着地点を探すしかない

- お金を払うことでゴミ出しが可能になる方法がシンプルな解決策

ゴミステーションを町内会・自治会が所有管理している場合、非加入者が勝手にそれを使うことはできない、と見るのがよいでしょう。

利用したい場合は利用料金を支払うことがトラブルを避けながら安心して利用できる方法ということになります。

よかったら次の記事もご覧ください^^